R&S®Essentials | Grundlagen von digitalen Oszilloskopen

Fehlersuche in seriellen Protokollen mit einem Oszilloskop

Autor: James Lewis l Messtechnikexperte und Blogger

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt von UART, I2C, (Q)SPI und CAN. Sie lernen nicht nur diese seriellen Protokolle kennen, sondern erfahren auch, wie Sie mit Hilfe eines Oszilloskops Fehler aufspüren. Von praktischen Tipps bis hin zu Einblicken aus dem realen Einsatz – wir haben alles Wesentliche für eine effektive Fehlersuche in Protokollen zusammengestellt.

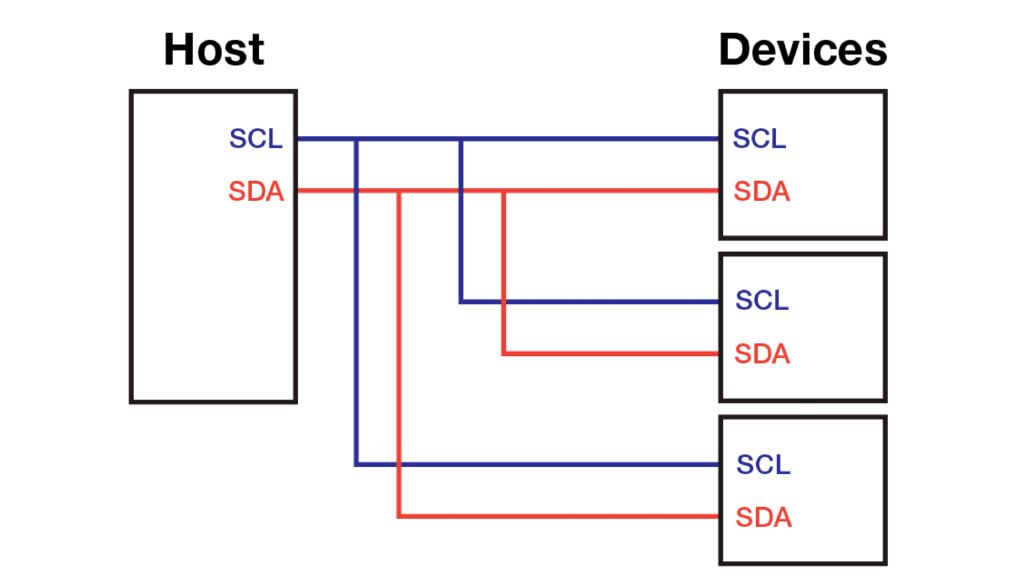

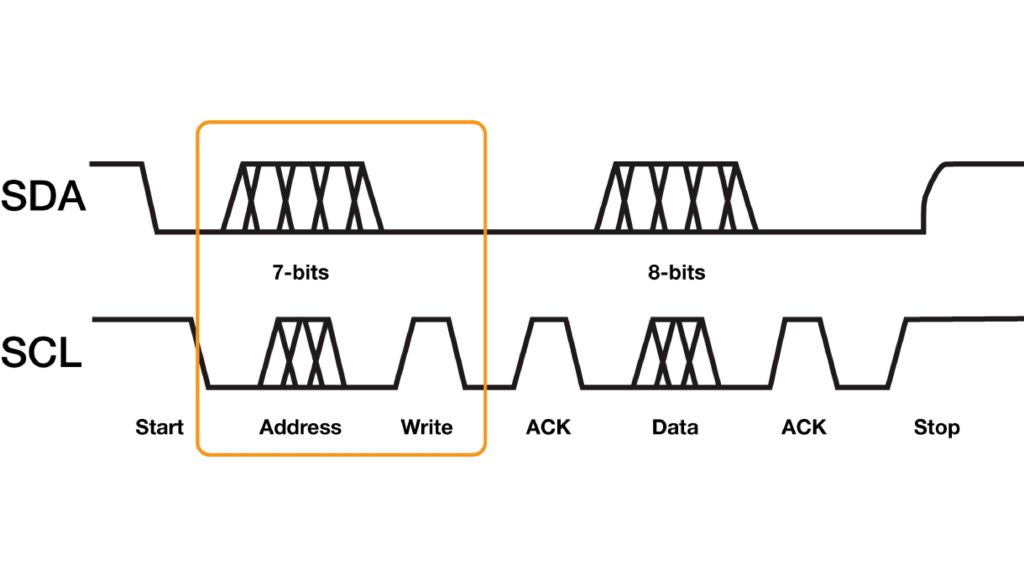

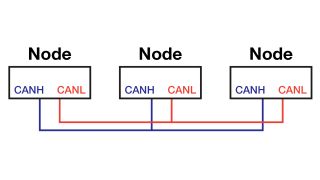

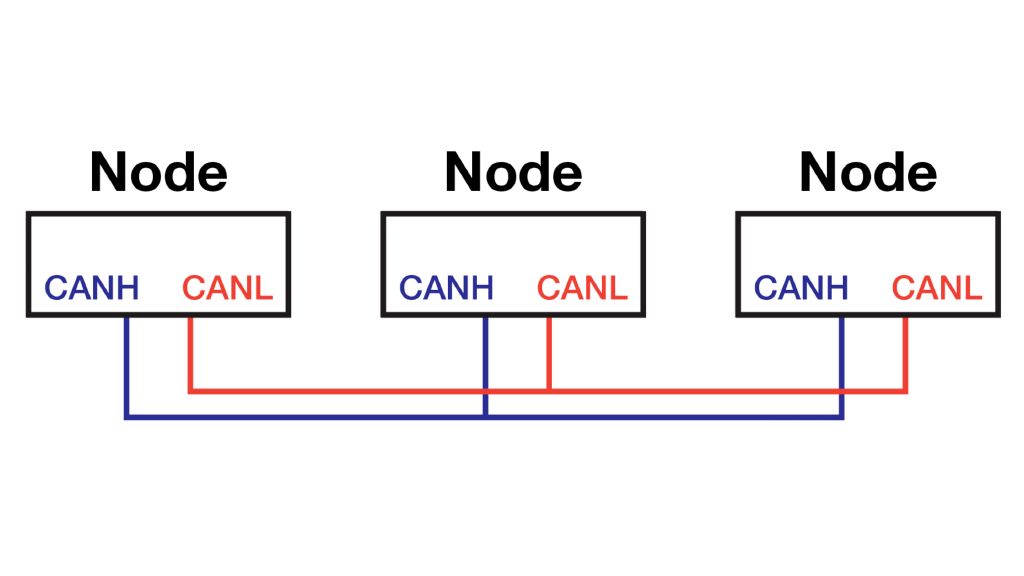

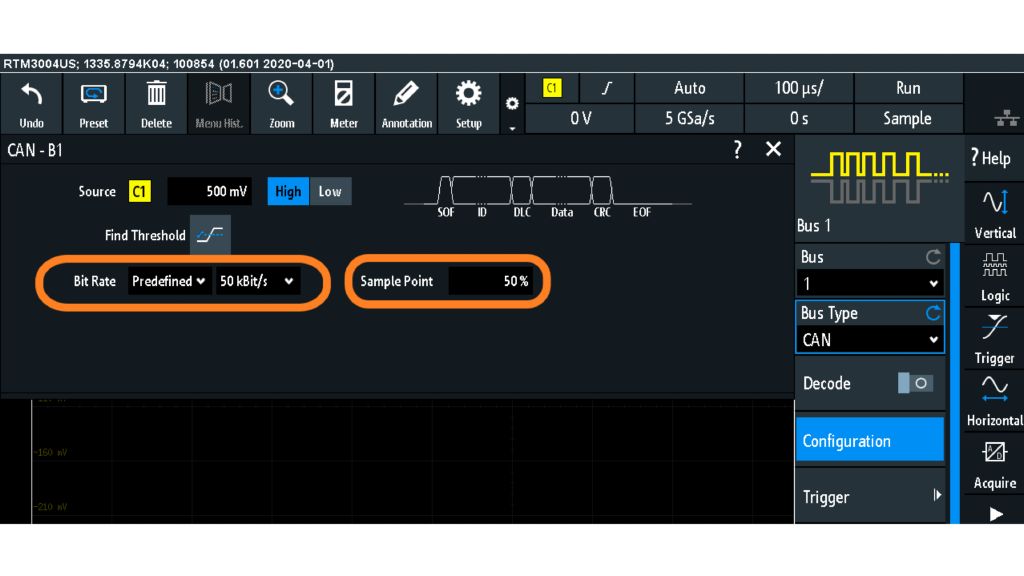

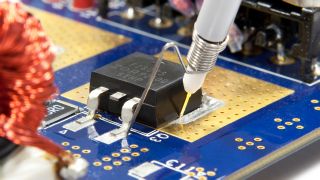

Edge-Computing-Geräte können über einen Mikrocontroller (MCU) verfügen, der mit Sensoren, Aktoren, Tasten und Displays verbunden ist. Die meisten dieser diskreten Geräte kommunizieren über ein digitales Protokoll wie UART, I2C oder CAN mit dem MCU. Ein Oszilloskop eignet sich gut für die Fehlersuche in diesen seriellen Protokollen, da die geringe Anzahl von Signalen leichter zu erfassen ist als die breiten Parallelbusse der Vergangenheit. In Kombination mit Tastköpfen bieten Oszilloskope eine umfassende Palette an Analysetools, für die ansonsten ein separater Protokollanalysator erforderlich wäre. Hier finden Sie einige Tipps zum Decodieren serieller Protokolle mit einem Oszilloskop sowie eine kurze Einführung in die gängigsten seriellen Protokolle.