持続可能で「スマート」な情報通信

東北学院大学工学部電気電子工学科石上教授が率いる情報通信システム研究室では、持続可能で「スマート」な情報通信に必要な基盤技術を研究しています。具体的な分野としては、広帯域有線/無線デジタル通信信号の計測法・干渉評価法・通信品質に関する基礎的検討、及びスマートコミュニティ関連電子・通信機器の電磁両立性に関する基盤技術の開発が行われており、次世代を担う技術を支える礎となる研究に注力しています。

今回インタビューに答えてくださった東北学院大学 工学部 電気電子工学科 石上 忍教授

東北学院大学工学部電気電子工学科石上教授が率いる情報通信システム研究室では、持続可能で「スマート」な情報通信に必要な基盤技術を研究しています。具体的な分野としては、広帯域有線/無線デジタル通信信号の計測法・干渉評価法・通信品質に関する基礎的検討、及びスマートコミュニティ関連電子・通信機器の電磁両立性に関する基盤技術の開発が行われており、次世代を担う技術を支える礎となる研究に注力しています。

過去においてはLED電球が列車無線に与える悪影響などが問題なったケースがあります。具体的には、線路の沿線において、ある特定の時間と場所で列車無線に障害が発生し、こうした問題の原因が隣接したビルに設置されているLED電球であることを突き止めるのに相当の時間を要したケースなどがあります。さらに、最近ではドローンなどが5Gの通信網に与える影響が問題視されてきています。

ご存じのように、自然界にはさまざまな電磁波が混在した状態で存在しており、上記のような問題に直面した際に、どのような電磁波が支配的であるのかを把握することができれば、対策の検討も容易になることは想像に難くありません。しかしながら、電磁波が混在した状態において、特定の周波数成分のみの抽出することは非常に困難であり、こうした問題への対策を遅らせていた要因となっていました。

こうした問題に対応するために、石上教授のグループでは、音声や脳波の特定情報のみを抽出可能な独立成分分析という手法を電磁波に適用することで、特定の周波数成分を抽出することに成功しました。

独立成分分析 (Independent Component Analysis:ICA)とは、多変量(多次元)の信号を複数の加法的な成分に分離するための計算手法です。ただし各成分は、ガウス的でない信号で相互に統計的独立なものを想定するため、熱雑音やランダム雑音のような信号を分離することはできません。図1は、独立成分分析をドローンの不要電波がもつ複数の要素成分を分離することに応用した場合の概念図です。

この例では、ドローンから発射されている電磁波を3個の広帯域アンテナで受信し、その信号をR&S RTO6オシロスコープの3チャネルを使用して捕捉しています。オシロスコープを使用したのは、広帯域信号を複数のチャネルで測定することが可能であり、今回のような評価においては最適な選択となります。そして、測定結果に対して独立成分分析を行うことで、ドローンの放射周波数成分を特定することが可能になります。独立成分分析は、非常に難解なアルゴリズムであるため、その詳細に関する説明はここでは割愛します。

実環境に近い状況において研究成果を検証するために、図2に示すような電波暗室内にて実証実験が行われました。また、独立成分分析実証のための測定の概略を図3に示します。

図3に示すように、4台の信号発生器から430 MHz、470 MHz、700 MHz、800 MHzの正弦波を発生させ、モノポールアンテナで送信し、これらが混合された信号をFLHA(長六角形折返しアンテナ)と呼ばれる超広帯域アンテナで受信し、4チャネルのR&S RTO6オシロスコープにて波形測定が行われました。430 MHzの信号はアマチュア無線、470 MHzの信号は電磁雑音、700 MHzおよび800 MHzはそれぞれ携帯電話キャリア信号を想定しています。4つのFLHAによる受信混合波形を図4に示し、またそれらの波形に対し独立成分分析(ICA)プログラムによって各成分を抽出した結果を図5に示します。

この結果から、抽出した結果の波形に対する各元波形との相互相関係数を求めると、430 MHzの正弦波で0.83、470 MHzの正弦波で0.83、700 MHzの正弦波で0.84、800 MHzの正弦波で0.84となり、いずれも相関係数について0.8以上の値を得ることができたことからも、4種類の混合された信号からそれぞれ異なる周波数成分の抽出に成功したことが分かります。

実際に利用されているR&S®RTO6オシロスコープとR&S SMCV100Bベクトル信号発生器

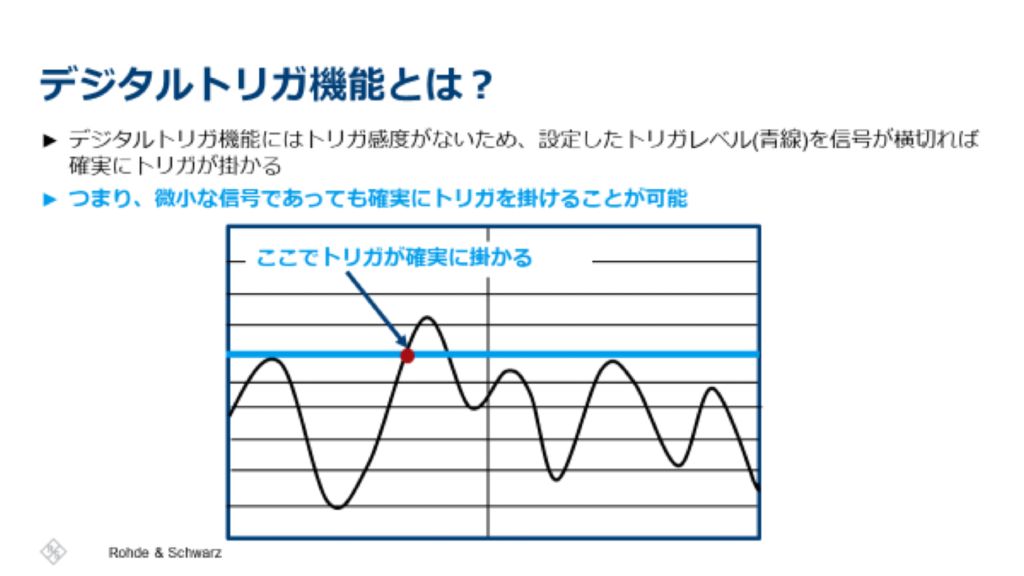

今回、この実験ではR&S RTO6オシロスコープが信号波形の測定に用いられました。石上教授は、「従来のオシロスコープとは異なり、信号が混在した複雑な波形に対しても安定したトリガを掛けることができたため、波形データの収集精度が飛躍的に向上しました。」とコメントしています。実はこのトリガはデジタルトリガ機能と呼ばれており、R&S RTO6オシロスコープに業界で唯一搭載されているトリガ機能です。

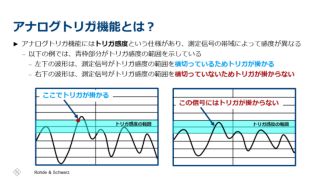

ここで少し、デジタルトリガ機能についてご説明します。通常のオシロスコープに搭載されているアナログトリガ機能には、トリガ感度というものがあります。これは、トリガを掛けたい信号が、設定されたトリガ感度の範囲を横切ることで、はじめてトリガが掛かります(図6を参照)。逆に言えば、トリガ感度の範囲を横切らないと、その信号には永遠にトリガを掛けることができません。

図6 アナログトリガ機能の概要

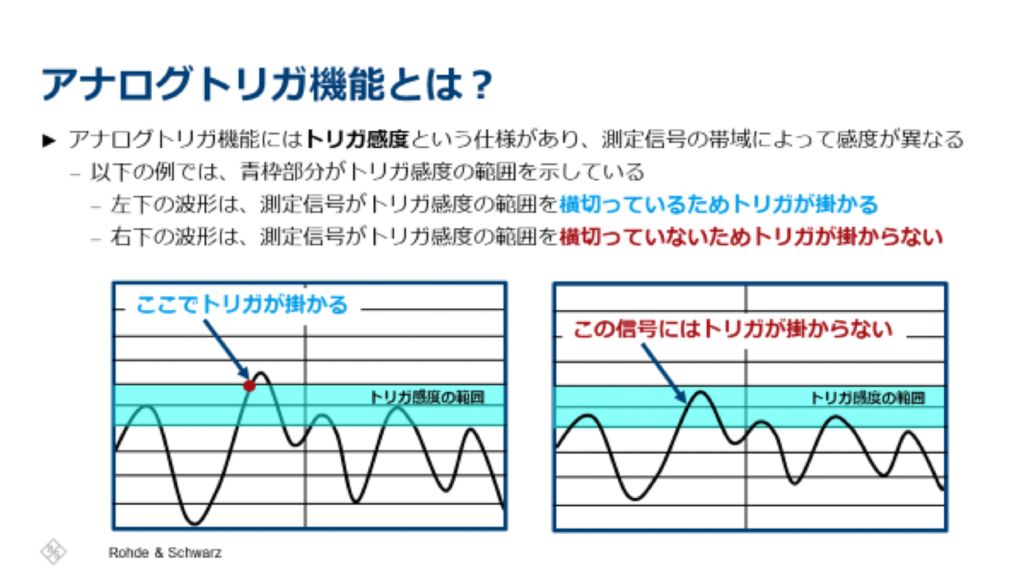

これに対してデジタルトリガの場合は、全てのプロセスをデジタル処理しているためトリガ感度がありません。トリガを掛けたい信号が、設定されたトリガレベルを横切れば、確実にトリガを掛けることができます(図7を参照)。つまり、トリガ感度を下回るような微小な信号に対しても、確実にトリガを掛けることができるのです。さらに、ノイズの多い信号などに対しては、あえてトリガ感度の範囲を設定することで、不要なミストリガを防ぐこともできます。

図7 デジタルトリガ機能の概要

今回の実験では、デジタルトリガ機能を上手く活用して頂くことで、こうした複数の周波数が混在した複雑な信号であっても確実に捕捉することが可能となり、実験の成功に大きく貢献できました。

今後の課題としては、独立成分分析のアルゴリズム的に、含まれている波形成分を抽出することはできるが、残念ながら現時点ではその振幅値を求めることができないという点があります。

この点については、「アルゴリズムの見直しを行うことで、振幅値を推定できるようにするための研究を継続して行う予定」と石上教授はコメントしています。また、将来に向けた取り組みとしては、こうしたシステムを屋外などの現場でも使えるようにすることが検討されているようです。具体的には、太陽光発電ケーブルから放射される電磁波や、携帯電話の基地局設置に際する有害な電波の観測、あるいは電気自動車から放出され外部に悪影響を与えるような電磁波の解析などがあり、今後の研究成果に各方面からも大きな期待が寄せられています。

リクエスト情報

Do you have questions or need additional information? Simply fill out this form and we will get right back to you.

For service/support requests, please go here to log in or register.