オシロスコープは、電気信号を時間軸で可視化し、波形として表示するための測定器です。利用目的に応じた多彩な機能が搭載されており、電子回路の開発から教育現場まで幅広く活用されています。本記事ではオシロスコープの基本原理や種類、選び方のポイントを整理し、プローブの使い方も合わせた実際の活用事例を詳しく解説します。これからオシロスコープを導入・活用する方の参考になれば幸いです。

オシロスコープの基本原理

まず、オシロスコープが電気信号をどのように取り込み、波形として表示しているのかを解説します。

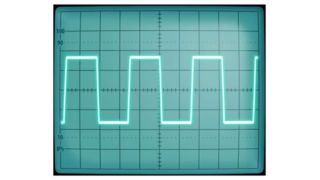

オシロスコープは、入力された電気信号を垂直軸に、時間を水平軸にとってグラフ化することで、電圧の変化をリアルタイムに視覚化する装置です。ブラウン管を用いたアナログ型では、入力された信号に合わせて電子ビームを走査し、画面に直接波形を描画します。現在主流のデジタル各種モデルでは、信号をサンプリングしてメモリに蓄え、演算を行ってディスプレイに波形を再現するのが特徴です。この波形表示によって、回路の正常動作からノイズ解析まで幅広い検証が行えるため、電子回路の研究やトラブルシューティングに欠かせません。

波形観測の目的と測定の流れ

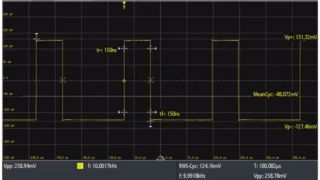

オシロスコープで波形を観測する主な目的は、回路や装置がどのように動作しているかを電圧の変化として確認することです。例えば、ノイズの混入や過電圧の発生などを波形から素早く見つけ出し、原因を特定する手がかりにできます。実際の測定では、まず測定対象の回路を選び、適切なプローブとチャネルを選択した上でトリガ条件を設定し、必要に応じて垂直・水平スケールの調整を行います。

肝心なのは、一瞬しか現れない信号を捉えるためのトリガ設定やサンプリング速度の確保です。トリガのモードやレベルを細かく調整することで、狙ったイベントを取り逃さず観測できます。この測定プロセスを確立しておくと、開発から実際のメンテナンス現場まで、正確な波形診断ができるようになります。

アナログ方式とデジタル方式の違い

アナログ・オシロスコープは、ブラウン管に対して連続的に電子ビームを走査し、信号の瞬時の変化をリアルタイムに表示します。波形表示の応答が自然かつ遅延が少ない一方、記録や複雑な解析を行うには外部機器が必要となるケースがあります。さらに、アナログストレージ機能を備える機種でも、長時間のデータ保存には制限がありました。

これに対して、デジタル・オシロスコープは測定波形をADコンバータで高速サンプリングした後に、メモリに波形データを蓄積してから演算・表示する仕組みとなっています。これにより、波形を一旦記録して詳細を拡大観察したり、FFTを使用した周波数解析などの高度な機能を利用できます。

最近では、オシロスコープの内部演算に特化したASICを搭載したモデルも登場しています(MXOシリーズ)。これにより、大量のメモリを使用しても動作速度が遅くならず、計算処理に時間を要する複数チャネルのFFT解析なども、高速に行うことができます。さらに、従来はアナログ回路により処理されていたトリガ機能も、デジタルで処理するデジタルトリガ機能が実現されています。アナログ回路のトリガとは異なり、デジタルで処理するためトリガ感度が存在せず、非常に微小な信号にも確実にトリガを掛けることが可能になっています。

各種オシロスコープの種類

オシロスコープには用途や性能に応じて多様なモデルがあります。それぞれの特徴を押さえて選択しましょう。

オシロスコープの選択に際しては、目的や予算に応じたモデルを知ることが大切です。低価格で簡易的な機能に特化したモデルや、バッテリ駆動で現場に持ち運んで使用できるハンドヘルドモデル、あるいは高帯域幅・高速サンプリングに対応したハイエンドモデルまで豊富に存在します。また、複数の信号観測を同時に行いたい場合はチャネル数を、高速な立ち上がりを持つようなデジタル信号を測定したい場合は帯域幅を、あるいは長時間のデータを捕捉したいのであればメモリ長を重視するなど、用途に合わせて最適な選択が求められます。

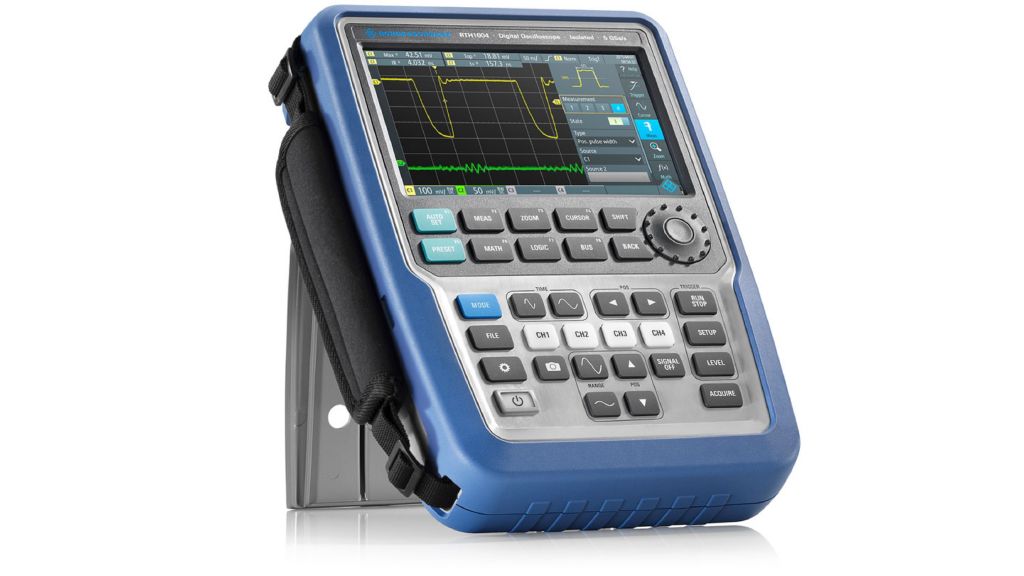

ハンドヘルドオシロスコープ

ハンドヘルドオシロスコープは、屋外や設備の現場でのメンテナンスを想定して設計され、軽量で持ち運びしやすい点が特徴です。バッテリを内蔵しているため、AC電源のない場所でも計測が可能であり、突発的なトラブルシューティングに有効活用できます。一般的には携帯性と機動力を重視しているため、ハイエンドモデルに比べればスペックは控えめですが、実作業の多い技術者には欠かせない存在です。

軽量で持ち運びしやすい点が特徴。ハイエンドモデルに比べればスペックは控えめですが、実作業の多い技術者には欠かせない存在

ベーシックオシロスコープ

ベーシックモデルは基本的な波形測定機能をしっかりと備えており、初学者がオシロスコープの扱いを学ぶのに最適です。操作ボタンや表示画面も比較的シンプルで、直感的に使えることが多いため、実験実習や学習用途での導入例が多く見られます。低ノイズ設計や必要十分な帯域幅を備えているものもあり、回路の基礎的なデバッグにも十分活用できます。

ミドルクラスオシロスコープ

ミドルクラスの機種は、帯域幅やサンプリングレート、メモリ深度などが強化され、幅広い測定ニーズに対応可能です。複雑なトリガ機能やプロトコル解析機能を持つモデルも多く、組込み開発や一般的な製品開発現場において活躍します。教育用から一歩進んだ設計検証の現場まで、コストパフォーマンスを重視しながら確かな測定精度を得たい場合におすすめです。

ハイエンドオシロスコープ

ハイエンドモデルは数GHzを超える帯域幅や極めて高いサンプリングレートを持ち、最先端の研究開発や高速通信分野で用いられています。信号処理能力が高く、複数の解析機能や自動評価ツールが充実していることも特徴です。また、部品の高速スイッチング波形や微小なノイズの捉え方など、詳細な観測が必要な領域で絶大な威力を発揮します。

オシロスコープの主な仕様と選び方

オシロスコープを選ぶ際に注目すべきスペックや、用途に合ったモデル選定のポイントをまとめます。

オシロスコープは測定範囲や目的に応じて、さまざまなスペックを考慮して選択する必要があります。特に帯域幅やサンプリングレートなどの基本性能は、取得できる波形の品質を左右します。そのほかにもトリガ機能や解析ツールの充実度、GUIの操作性など、多角的な観点から比較検討してみると失敗のない選び方につながります。

波形更新レートの重要性

波形更新レートが高いほど、瞬間的に発生する異常波形やノイズを捉えやすくなります。多くのデジタル・オシロスコープではサンプリング後に再描画までのデッドタイムが発生しますが、この時間が短い機種ほど観測漏れが少なくなります。高速な波形更新レートは、装置の応答性だけでなくトリガの精度にも影響を与えるため、特に品質管理や先端研究の現場では重視されます。

帯域幅・サンプリングレートの重要性

狙った信号を確実に測定するためには、信号に含まれる最大周波数成分の数倍の帯域幅を確保するのが理想とされています。サンプリングレートについても、ナイキスト周波数を満たすだけでなく、波形のリアルな形状を再現するために十分なスピードが必要です。高い帯域幅とサンプリング性能を持つモデルは価格が上がる傾向にありますが、将来的な測定範囲の広がりを考慮すると、ある程度の余裕をもって選ぶことが望ましいでしょう。

トリガ機能と解析ツール

単純なエッジトリガだけでなく、パルス幅やパターン認識、シリアルプロトコルのイベント検出など、さまざまなトリガ機能を使い分けられるオシロスコープはトラブルシューティングに役立ちます。さらに、内蔵のFFT解析や周波数カウンタ、波形波高値検出などのツールが充実していると、一台で多面的な解析を行えるため、測定効率が格段に向上します。

操作性とGUI

操作系統は各メーカー独自のユーザーインタフェースを採用していることもあり、画面レイアウトやメニュー構成によって測定効率は大きく変わります。直感的に操作できる物理ボタンやタッチパネル対応のGUIは、作業時間を短縮するだけでなく、測定ミスを減らす効果も期待できます。カスタマイズ可能な表示や自動測定ツールの有無など、実際の使用シーンを想定して操作性を確認することが重要です。

垂直軸分解能

オシロスコープの垂直軸分解能は、波形の電圧をどれだけ細かく表現できるかを示し、8bitや12bitなどのビット数で表されることが一般的です。ビット数が多いほど、電圧の微小な変化を捉えることができ、波形をより忠実に再現できます。例えば、8bitなら256段階、12bitなら4096段階で電圧を表します。分解能が低いと、波形が粗くなり、小さな信号やノイズの識別が難しくなるため、測定目的に応じて適切な分解能のオシロスコープを選びましょう。

記録時間とメモリ深度

長時間の波形観測や大容量データを扱う際は、オシロスコープのメモリ深度が大きいほど詳細な解析が可能になります。大容量メモリがあれば高いサンプリングレートを維持しつつ長時間記録ができ、後から波形を拡大して異常箇所を確認することも可能です。記録時間とメモリ深度のバランスは、長期間の不良解析においても重要なポイントです。

チャネル数とプローブの種類

多チャネルを備えたオシロスコープは、複数の信号を同時に観測して相関を分析する場面で有利です。回路の動作タイミングや各部の信号レベルを比較できるだけでなく、差動測定用と通常測定用のチャネルを使い分けることで、より正確なデバッグが可能になります。また、プローブの種類もさまざまあるので、測定対象に合わせたプローブ選定が重要です。

新世代オシロスコープは、ローデ・シュワルツから

最新オシロスコープ入門書プレゼント【日本語版】

無料ダウンロードのご案内

オシロスコープは電気系エンジニアにとって最も一般的で馴染みのあるツールの1つです。アナログ・オシロスコープの時代から50年以上が過ぎ、その期間に膨大な関連技術資料や記事が残されています。そのオシロスコープも最近は時代の大きな変化の中で相当な変化や進歩を遂げています。この最新入門書は、新型オシロスコープをベースにした動作原理や使用方法の解説から、アプリケーション別の操作テクニックまで、エンジニアなら必ず知っておきたい基本事項が網羅されています。ぜひダウンロードしてお役立てください。

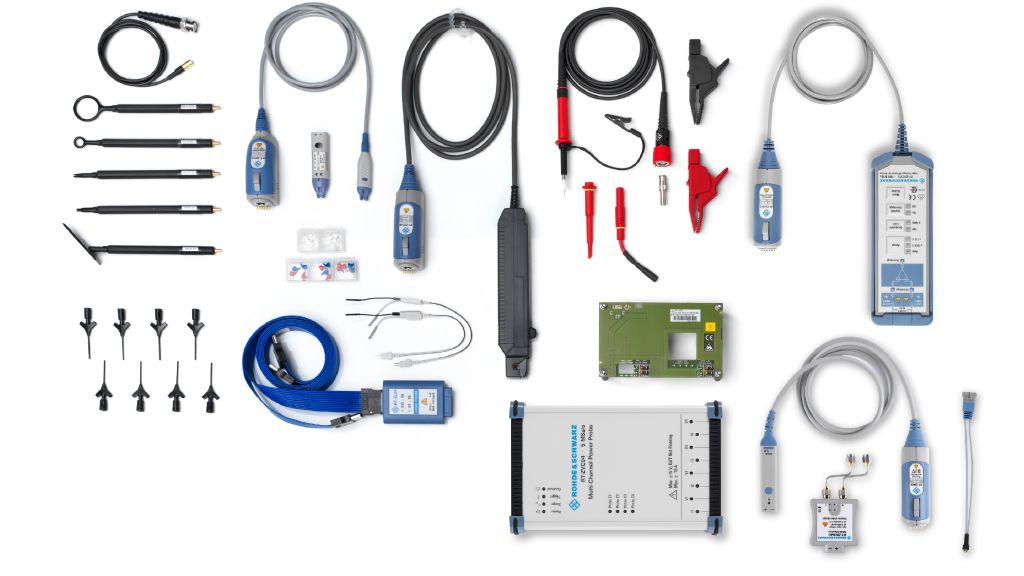

プローブの種類と使い方

オシロスコープ測定で重要な役割を担うプローブ。用途によって最適な種類を選び、正しく使うことが求められます。

プローブはオシロスコープと測定対象をつなぐインタフェースとして、信号の伝達精度を大きく左右する部品です。プローブの特性や接続方法が適切でないと、正確な測定が行えないだけでなく、思わぬノイズが入ることがあります。実際の使用環境や測定対象の周波数帯、電圧レベルを考慮して、最適なプローブを選定しましょう。

パッシブプローブ

パッシブプローブは単純な抵抗・容量構成を持ち、最も一般的に利用されるタイプです。扱いやすさや価格面でのメリットが大きく、アナログ回路からデジタル回路まで幅広く対応できるため、多くのベーシックオシロスコープに標準付属されています。高周波成分を扱う場合には限界があるものの、基本的な測定ニーズには十分応えられるでしょう。

アクティブプローブ

アクティブプローブは内部に増幅器を搭載し、高い周波数帯域での測定を得意とします。入力容量が低いため、測定対象への負荷を極力抑えながら正確な波形を得られるのが強みです。一方で価格が高めであり、電源が必要となることもあるので、主にハイエンドモデルや高周波解析向けに利用されることが多いです。

差動プローブ

差動プローブは、正負両端の電位差を直接測定できるため、コモンモードノイズの大きい環境でも正確に波形を観測できます。高速通信バスや高電圧差動信号などに対しては特に有効で、EMI対策の場面で活躍します。ただし、差動入力の調整や扱いに特有の注意点があるため、取り扱いマニュアルを熟読して慎重に使用することが推奨されます。

電流プローブ

電流プローブは、電源ラインやモータドライバなどで流れる電流を直接測定し、その波形をオシロスコープに表示させます。消費電力の解析や電源設計の検証、過電流の検知などに欠かせない機能です。一般的にクランプ型のプローブが多く、回路を切り離さずに電流波形を観測できるという利便性の高さも特長の一つです。

近磁界プローブ

近磁界プローブは、回路基板上の特定箇所に発生する磁界をピンポイントで捉え、ノイズや電磁干渉(EMI)の発生源を特定する際に用いられます。特に精密電子機器や高速デジタル回路では、回路レイアウトが原因で局所的に高い磁界が発生するケースが少なくありません。そうした箇所を特定して対策を打つことで、製品のノイズレベルを大幅に低減できます。

光絶縁プローブ

光絶縁プローブは、被測定回路との間を光で絶縁することで、安全性と高耐圧性能を確保します。高電圧回路や高周波大電力回路など、直接アースを取ると危険な領域を測定する際に有効な手段です。電気的に切り離されるため、外来ノイズの影響を抑えることにもつながり、精度の高い測定が可能となります。

プローブ測定の基本テクニック

プローブを正しく扱うには、測定対象との共通アースの取り方やケーブルの取り回しなどの基本テクニックを押さえる必要があります。例えば、アースループを避ける工夫や、プローブの減衰設定と補正調整をこまめに行うことが、正確な測定結果を得るための決め手です。また、プローブ先端の取り付けを最小限の長さで行い、余分な寄生容量やノイズカップリングを抑制することも重要になります。

オシロスコープの活用事例

具体的な現場や用途において、オシロスコープをどのように活用できるのかを紹介します。

オシロスコープは研究開発のみならず、教育や産業現場でも不可欠なツールとなっています。初心者向けの基礎学習から、組込み開発のデバッグ、設備の保守管理、さらには遠隔地と連携した分析など、さまざまな需要に対応できる柔軟性が魅力です。以下では、その代表的な活用ケースをいくつかピックアップして解説します。

教育現場での利用

理工系の大学や高専では、電圧や電流の時間変化を体感的に理解するためにオシロスコープが活躍します。アナログ型のオシロスコープなら内部構造の理解にもつながり、デジタル・オシロスコープでは現代の計測技術や信号処理の概念を学ぶ良い教科書になります。実験実習で波形を直接観察することができるため、理論で求めた信号波形と、実際に動作している回路を流れる信号波形のギャップを視覚的に把握できるのが大きなメリットです。

組込み設計でのデバッグ

マイコンとセンサ、各種通信インタフェースが混在する組込み設計では、信号のタイミングやデータの正否を確認するためにオシロスコープが広く使われます。特に、I2CやSPIなどの低速シリアルバス、あるいはUSB3.0やPCI Expressのような高速シリアルバスの評価においては最適であり、トリガを上手く活用することで通信が正しく行われているかを一目で把握できます。さらに、こうした高速バスの評価にはコンプライアンステストが一般的に行われており、コンプライアンステストに対応したアプリケーションソフトウェアが各メーカーから用意されています。また、DDRのようなメモリの評価にもオシロスコープが活用されています。DDRメモリを搭載した機器のデバッグ用途や、バグの早期発見と修正により、製品の開発期間を短縮する助けになります。

産業現場でのトラブルシューティング

製造装置や工作機械、電源設備などでは、突発的な電圧異常やノイズが原因で生産ストップや不具合が起こることがあります。こうした問題が発生した際には、ハンドヘルドオシロスコープが便利です。バッテリで駆動できるため、現場ですぐにオシロスコープを用いて波形の確認が行えます。これにより、不具合の発生箇所やタイミングの特定が容易に行えます。また、ハンドヘルドタイプには絶縁型のオシロスコープも用意されており、特に高電圧測定や、自動車に搭載されている電子機器など、グランドから浮いている電気回路を評価する場合に便利です。このように、ハンドヘルドオシロスコープは現場での復旧時間を短縮し、生産性の維持に直結する重要なツールとなります。

リモート連携とコラボレーション

近年では、LANポートを搭載したネットワーク機能があるオシロスコープを活用して遠隔での波形モニタリングやデータ共有を行うケースが増えています。複数の拠点で同じ波形をリアルタイムに参照できれば、地理的に離れた開発チーム同士が協力してトラブルを解決することも可能です。このようなリモート計測機能は、リモートワーク環境にも対応しやすく、大きなメリットとなっています。

関連連トピック:なかなか特定できないノイズ源に、オシロスコープの意外な活用方法

よくある質問(FAQ)

オシロスコープに関してよく寄せられる疑問をまとめました。初心者から上級者まで役立つ情報を網羅します。

オシロスコープの導入前後には、サンプリング確度やメンテナンスの方法、各種イベントへの参加方法など、さまざまな疑問が生じることがあります。ここでは、そうした疑問に対するヒントをいくつかピックアップしてご紹介します。

デジタル・オシロスコープ関連のQ&A

デジタル・オシロスコープの測定帯域幅やサンプリング周波数、メモリ容量、トリガ機能やデッドタイムの長さはよく質問されるトピックです。基本的には、測定したい信号スペックを踏まえて測定帯域幅とサンプリングレートに余裕を持たせるのが理想です。

特に、高速デジタル信号を評価する場合においては、測定帯域幅とサンプリングレートが重要となります。測定帯域幅は、測定したい信号の立ち上がり時間に対して、以下の計算式で求めることができます。

測定帯域幅 = 0.35 / 立ち上がり時間

つまり、立ち上がり時間が高速な信号ほど高周波成分が含まれているため、必要となる測定帯域幅が広くなります。次にサンプリングレートですが、エリアジングが生じないという意味では、測定周波数2倍以上が必要ですが、高確度な測定においては、5倍程度が必要となります。

また、近年トリガについては、さまざまな種類のトリガが登場しています。特にゾーントリガと呼ばれる機能は、デジタル・オシロスコープならではのトリガ機能で、画面上にゾーンを描き、それを信号が通過する・しないでトリガを視覚的にかけることができます。これより、従来の複雑なトリガ設定から解放され、誰でも簡単にトリガの設定が行えるようになります。

次に、デッドタイムですが、デジタル・オシロスコープには取り込んだ波形をメモリに書き込み、それを表示させる間に、必ずデッドタイムが生じます。つまり、デッドタイム中に発生した現象を、オシロスコープでは捉えることができません。これに対して、デッドタイムが短いオシロスコープは一瞬の異常波形を逃しづらく、突発的なエラー検出に強いため、電子回路のデバッグにおいては最適な選択となります。

Oscilloscope Daysなどのイベント情報

メーカー各社や計測機器の専門団体は、オシロスコープに関するセミナーやウェビナーを定期的に開催しています。最新の製品デモンストレーションや、応用事例、先端的な測定技術の紹介が行われるため、スキルアップや情報収集に役立ちます。参加登録はオンラインで受け付けているところが多く、手軽に最新情報を入手できる点も魅力です。

正しいメンテナンス方法と寿命

オシロスコープを長く安定して使うには、定期的な校正とクリーニングが欠かせません。測定確度を保つためにも、メーカーによる定期校正サービスを利用するのがおすすめです。

メーカーによる修理・校正サービスは、第三者機関とは異なり、値がずれていた場合の調整や校正証明書、あるいは必要に応じてファームウェアのアップグレードなども実施するため、大きなメリットを享受することができます。

また、ホコリや湿度による内部汚れを防ぐために、保管場所と使用環境に気を配ることも重要です。さらに、こうしたメンテナンスを習慣化し、メンテナンスコストを低減するためには、メーカーから提供されている修理・校正契約といったサービスの活用を検討すると良いでしょう。

こうした保証契約を事前に締結しておくことで、突然の修理で大きな費用が発生したり、校正のために毎年予算取りをしたりといった煩わしい業務から解放されるだけでなく、メンテナンスコストを抑えてオシロスコープを使用できます。

まとめ・総括

このページでは、オシロスコープの基本原理から応用事例までを振り返り、総合的な知識を身につけるためのポイントを整理しました。

オシロスコープは電気信号を視覚化する強力なツールであり、回路設計や装置のトラブルシュート、教育の現場などで幅広く利用されています。アナログ方式とデジタル方式それぞれの特徴を理解すると同時に、目的に合わせたモデルやプローブの選定が重要です。普段から正しい使い方やメンテナンスを心がけることで、高精度の測定結果を得て作業効率を高められます。まずは自分の用途に合った機能を把握し、段階的に知識や活用術を習得していくことで、計測の世界がより深く、便利になるでしょう。

リクエスト情報

Do you have questions or need additional information? Simply fill out this form and we will get right back to you.

For service/support requests, please go here to log in or register.